- 博士課程卒のリアルな給料相場。

- 博士は就職せずにフリーランス起業しよう。

- 研究職を続けながら起業する方法もある。

➥ Web系エンジニアがおすすめ。

ちなみに、これは総支給額なのでその他手当は一切あません。しかも任期付き。研究者って高学歴だけど、高収入ではありません…。

大学院・博士課程に進学を考えている方に悲報です。

博士課程終了後に新卒で就職した場合のお給料の相場は300~400万円です。

はっきり言って、学位取得のために必要な学費(とそれまでの生活費)に対して、学位取得後の研究職の給料が低すぎます。。

ちなみに、それでも私はまだ恵まれていた方だったかもしれません。。

ポスドクになれなかったら給料はないし、手取り20万円以下で止むを得なく契約職員として研究機関に籍を置く先輩PDの方々も見てきました。

でも、、悲観することなかれ!

お金のために研究を続けてきたわけではないし、人生お金がすべてではない!っと言いたいところですが、将来の経済的な不安が大きすぎて研究に集中できません…。

研究を続けながら起業しよう!

年齢的な問題で、就職しにくい状況になっているだけで、社会的に需要がない人材ではありません。

少なくても5年以上研究を続けてきた経験とスキルがあれば、起業は難しいことではありません。少なくても学振に採用されるよりも簡単です。

できれば、在学中にフリーランスとして起業し、収入源を確保できる環境を作っておくことが望ましいです。

本記事では、博士のリアルなお給料の話と、研究者とフリーランスエンジニアという2足の草鞋を履いてみる可能性について考えてみたいと思います。

本記事は研究者にならない方が良いという主張ではありません。むしろ、研究者は素晴らしい職業だと思います。ただし「若手研究者者は経済的に恵まれていない」という現実は把握しておいたほうがいい、というお話です(夢で飯は食えません)。

博士課程卒で就職しても給料は高くない

博士課程を終了した人がみんな研究者になるわけではありません。

一般企業に就職する人や無職になる人がいます。

- ポスドク(PD)になる。

➥ 学位取得者の多くは研究職に就きます。 - 一般企業に就職する。

➥ 単位取得満期退学者の多くは他分野へ就職していきます。 - 無職になる。

➥ 単位取得満期退学者で就活していたなったケース。

ちなみに、PDになるには自分でPDのポストを探すというよりは、指導教員の紹介や推薦によって決まるケースがほとんどです。

一方で、一般企業に就職する場合は、自ら就職活動をして採用を得る必要があります(稀な例として研究で付き合いがあった企業に就職することもあるようです)。

博士の人はアカリク転職エージェントを利用すると思いますが、理系出身者であればIT/Web業界に強い就活エージェントも同時にチェックしておくといいでしょう。

- アカリク就職エージェント

:大学院生とポスドクの求人に特化した専門性の高い就職エージェントです。まずはここに登録しましょう。

レバテックルーキー

レバテックルーキー

:【プログラミング経験者限定】新卒でIT業界で活躍したい人にとっては利用価値が高いと思います。- LAbBase(ラボベース)

:研究内容を登録しておくと企業側からオファーを受取ることができます。

就活サイトは一度登録しておけば、あとはメールを確認しつつ、オファーが来るのを待つ or 気になる求人案件に応募してみるだけです。

これをサボると、学位が取れず就職先も決まらずに30歳前後で高学歴ニートになってしまう可能性が高くなりますので、お気を付けください。。

ちなみに、研究者を目指す人も就職エージェントに登録しておくことをおすすめします。以下のページを参考にしてみてください。

≫ 就職エージェントに登録した方がいい理由はこちら

※自分自身の相場価値を把握することは大切です。

では、博士卒の給料事情について、具体例を見ていきましょう。

博士の進路①:PD (Postdoctoral Researcher)

早速ですが、残念なお知らせがあります。

各研究機関(大学)がポスドクの公募を出す時点で、すでに採用者が決定している可能性があります。

採用者が決定しているにも関わらず公募を出す理由は、表向きの“公平性”を示すため。

私が大学院に在籍している頃からこうした話は聞いていたので、まったく普通のことだと思っていましたが、実はこれって裁判沙汰になるほど深刻な問題だったようです。

≫ 早稲田大学「教員公募の闇」書類選考で落ちた男性が訴訟を起こした

真意のほどは定かではありませんが、私がこんなこと書くもの”一種の暴露”になるのかもしれません。。

※揉め事は避けたいので大学名は明かしません。

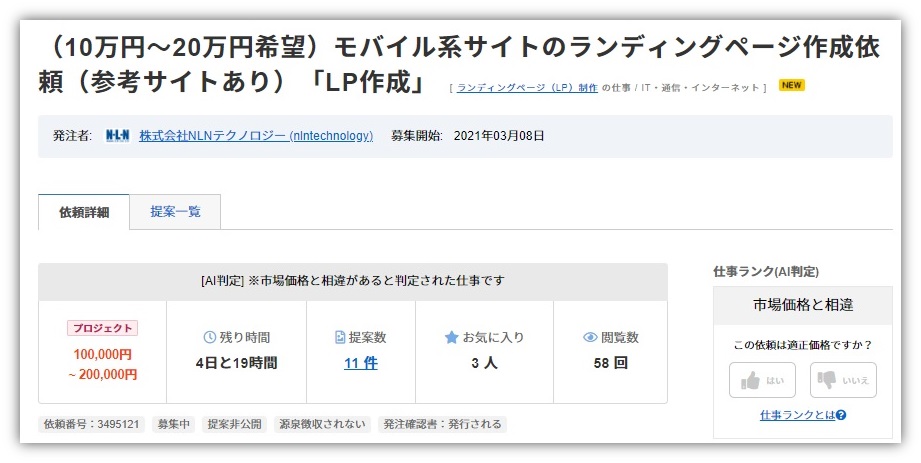

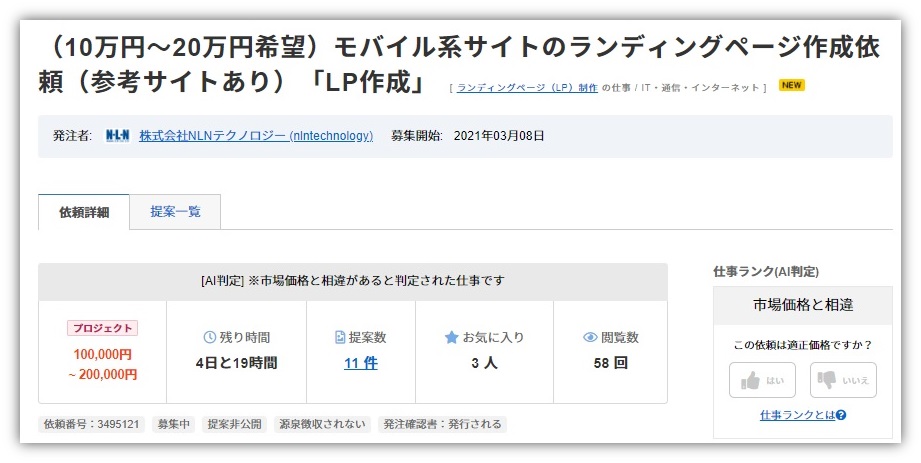

さて、内定者が決定しているか否かはともかく、適当にネット上でピックアップしたポスドクの募集案件を張っておきますのでご参照ください。

なお、これらの募集は当然ながら採用時に学位取得済みであることが条件です。

- 年俸:440万円程度~

- 手当:住宅手当、通勤手当、赴任手当

- 任期:最長3年

※参照元→ここ

- 年俸:420万円程度

- 手当:通勤手当、研究費(50万円)

- 任期:最長3年

※参照元→ここ

- 年俸:435万円程度

- 手当:記載なし

- 任期:2年(予算確保の状況によっては延長あり)

※参照元→ここ

実際に公募を調べてみるとわかりますが、研究職(ポスドク)の公募では給料を記載していない公募がとても多いです(← 闇が深いかも??)

例えば、「本人の経験等を考慮して本学規定に基づき決定」と明記されている案件を見かけることがよくあります。

このような書かれ方をしている場合、給料を公開して公募している案件よりも確実に低いと思って間違いありません。

※手当、ボーナスなしの年収300万円代が普通です。

残念ですが、現在の日本において若手研究員の就業状況は完全な“買い手市場”になり、“安い労働力”として扱われているケースがほとんどです。。

博士の進路②:一般企業

次は大学や研究機関のポスドクではなく、一般企業に就職した場合についてチェックしてみましょう。

博士卒でも普通に就職できます!

どこから出てきた噂なのかわかりませんが、“博士が就職できない”という話は“根拠のない嘘“ですのでご安心ください。

![]() ちなみに、アカリク就職エージェント

ちなみに、アカリク就職エージェント![]() の就職支援実績を見ても、博士修了者の80%以上が転職に成功した実績があります。

の就職支援実績を見ても、博士修了者の80%以上が転職に成功した実績があります。

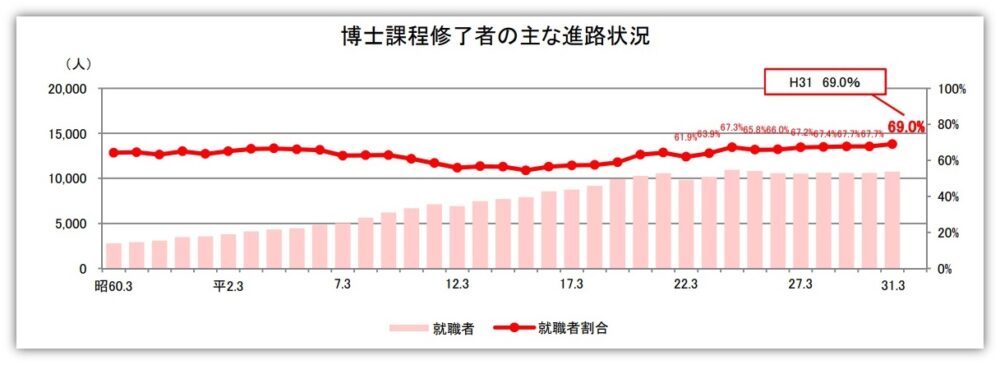

その他の証拠として、文部科学省が毎年行っている学校基本調査で博士修了者の就職状況をチェックすることができます。

引用元:令和元年度学校基本調査

引用元:令和元年度学校基本調査平成31年度の博士修了者の就職率は69%です(同年度の学部卒の就職率は77%)。

学部卒に比べては10%弱低いものの、69%の就職率があるにもかからわず『博士は就職できない』とは言えませんね。

大雑把ではありますが、アカリクの担当者??からいただいたオファーの大雑把な年収の相場は以下の様な感じでした。

- スタートアップ企業:400~500万円

- 中小企業:350~500万円

- 企業のポスドク:350~450万円

※すべて『研究職』の募集です。

正直な感想として、「マジかよ…」と思いました…。

大卒の新卒採用でこの給料だったら文句はありませんが、博士修了者は最年少でも29歳。

それで「任期付き」&「賞与なし」は博士号を取得したキャリアを考えるとお世辞でも良い待遇とは言えません。

就職するならエンジニアになろう!

お給料も高くなるし、エンジニアなら将来的に独立&起業することもできます。

博士卒になるとエージェントから頂くオファー案件はのほとんどが「研究職」です。

しかし、理系出身者であればプログラミング経験者も多く、それなりのスキルもあるはずなので“エンジニア職を自分で探した方がいい”かもしれません。

もし、博士号を取得せずに単位取得満期退学を選んだのであれば、『研究』という言葉を忘れて『エンジニア』になることをおすすめします。

※未練が残るなら博士号取得を目指しましょう。

※ポスドクのリアルな進路&経済状況を紹介

博士卒の給料は期待できないなら、起業すればOK!?

博士修了後に大学の研究職に就いても、就活して一般企業に就職しても、『研究職』のお給料の相場は300万円~400万円です。

※私はポッキリ360万円でした(手当/賞与なし)。

大学と大学院の計9年間の学費と博士号を取得する苦労を考えれば、到底納得できない待遇と言わざるを得ません。

理系の学費は国立で年間60万円くらい、私立大学で年間110万円くらいになるため、9年間分の学費は国立大学で540万円、私立大学なら約1,000万円になります。

お金がすべてではないという意見もありますが、さすがに溜息しか出てこない現状です。

しかし、こうした現状を解決する方法があります。

博士は就職せずに起業しよう!

そのスキルを有効活用してフリーランスエンジニアとして起業するという選択もあります。

結論からいうと、プログラミングスキルがあればフリーランスエンジニアとして起業することで、年収1,000万円以上を目指すことも可能です。

理系出身の博士は、それくらいの価値がある人材という自信を持ってください!

【朗報】博士はフリーランスエンジニアになれる!

まず、以下のツイートを見てください。

彼ら(彼女たち)は博士出身者でもなく、独学でプログラミングを学びフリーランスとしてWeb製作をするエンジニアです。

✅月収推移を公開します🙇

1月︰ 0円

2月︰ 0円

3月︰ 29,000円

4月︰ 66,000円

5月︰121,000円

6月︰254,000円

7月︰301,000円

8月︰248,000円

9月︰612,000円合計︰1,631,000円

昨年の11月に独学開始、今年の1月末に脱サラ、受験期並に机に向かってここまできました😳

— みさ@埼玉Web制作フリーランス (@misaprog) October 5, 2020

9月末に独立、#iSara6th を終えて、WEB制作始めたばかりで稼げてるの?とよく聞かれるので実績公開👩🏻💻✨

受注件数:9件

売上金額:238万円👩🏻💻内訳

LP・HP制作:6件128万円

ECサイト:1件80万円

LP改善:1件20万円

HP構成と内容考案:1件10万円圧倒的にスキルや工数足りなく周り頼りまくり事件です!

— はるな@旅するフリーランス✈️ (@haru0127x) December 17, 2019

9月の成果

・WEB制作|87万円

・WEBマーケ代行|28万円(サブスク)

・ブログ|11万円

・2000企画|0→1支援

・ラジオ配信

・有料企画立案・販売

・ブログ記事2本

・SEO学習本腰「クラウドワークス 提案」で6位ブログ運営の気付きが大きい月でした@manabubannai さんの有料YouTubeの通り進行中☺️

— 祐太@はらブログ🐮 (@haraponta1496) October 1, 2020

独学でプログラミングを学び、フリーランスエンジニアになったことで、年収1,000万円を達成している人がいるようです。。

なぜこんなことが起きているのでしょうか。

答えはざっくり以下の通りです。

- Web業界が伸びている。

- エンジニアの数が足りていない(売り手市場)。

- 正社員ではなく、フリーランスとしてプロジェクト単位で仕事を受注するため、受注単価が高い。

現在の日本では、博士の需要は低い一方で、エンジニアの需要がとても高いのです。

でも、理系出身で博士ならプログラミングできますよね!?

理系出身の博士の能力は高い!

そのためのプラットフォームはすでに整っています。

現在は、理系出身でも博士出身ではない人達でも、独学でプログラミングを学び、エンジニアとして活躍することができる状況です。

理系の博士出身のあなたができない訳がありません。

ましてや、博士に進んでいるんだから学習意欲とプログラミングスキルは人並み以上に持っているはずです。

こうした例を踏まえて博士というポジションを考ると、「就職するよりフリーランスエンジニアとして働いた方が“時間”にも“お金”にも余裕ができる」ことは間違いないでしょう。

もしろん、「研究が好き」「研究を続けたい」という想いがあれば、ポスドクに就きながらフリーランスエンジニアとして2足の草鞋を履くことも可能です。

【個人で仕事を受注する方法】Web製作・エンジニア編

フリーランスエンジニアのための求人案件を取扱うサイトを利用すれば、今すぐフリーランスエンジニアになることができます。

どのような仕事がどれくらいの報酬単価で募集されているかを実際に見た方が具体的なイメージが持ちやすいですね。

以下の求人をご覧ください。

上記の募集案件は![]()

![]()

これらは、週3日からOKのリモート案件です。

とはいっても、週3のリモート勤務では本業の研究と両立することは難しいため、時間的な束縛なしに副業でWeb製作したい、という人もいるでしょう。

そういう人はクラウドソーシングサイトで単発の案件を受注することも可能です。

クラウドソーシングサイトで受注可能!

例えば、Lancers[ランサーズ]というフリーランスが利用するお仕事受注サイトをチェックすると、LPの作成で10万円~20万円の単価でお仕事が募集されています。

詳細情報に参考URLがあるのでチェックしてほしいのですが、ぶっちゃけ3日くらいあれば作れそうな案件です。

Lancers[ランサーズ]のようなサイト(クラウドソーシング)を利用することで、自分で営業する必要もなく仕事を受注することができ、好きな時間に仕事をすることができます。

「Web作成はプログラミングではない」という人もいますが、原理原則みたいな難しい話は抜きにして、“プログラミング経験はWeb製作に活かせる”と考えましょう。

Web製作の基本はHTMLとCSSになりますが、C++とかPythonを使っていた人であれば既存スキルを応用できるはずです。

つまり、あなたはすでに“フリーエンジニア”になれるスキルを持っています。

とはいえ、未経験で仕事を受注することに不安がある人は、プログラミングスクールを利用して実務レベルの経験を積むことをおすすめします。

Web製作は独学でOK!学習時間を節約するならテックアカデミーを利用するものあり

プログラミング経験者であれば、Web製作の基本となるHTMLとCSSを勉強しつつ、実際にWebサイトを作ってみる経験を積み上げることで、独学できると思います。

試験的に作ったWebサイトを実績(ポートフォリオ)にして、Lancers[ランサーズ]などのクラウドソーシングを利用すれば、フリーランスデビューです。

しかし、注意しなければならないことが、Web系エンジニアの仕事(HPやLP作成)には“デザインの要素”が重視されるということです。

プログラミングができるだけではダメ!?

つまり、Web系エンジニアになるためには、必要な知識を取り入れつつ、体系的にWeb製作するための知識・技術を学ぶ必要があります。

Web製作のために特化された必要な知識・技術を効率良く学ぶのであれば、プログラミングスクールを利用する方法もあります。

例えば、TecAcademy[テックアカデミー]![]()

![]()

- HTML, CSSを学ぶ

- Bootstrap, Gitを学ぶ

- Rudy, Ruby on Railsを学ぶ

➥伝言板やTwitterのクローンアプリが作れるようになる。

もちろん、プログラミング経験者であれば、独学でもOKです。

とはいえ、独学でWebエンジニアになるためには、気合と根性が必要かもしれませんね。

「継続できるかわからない…」「ちょっと不安がある…」という人は、TechAcademy [テックアカデミー]![]()

- 社長がメディアに出演している。

- YouTubeなどで見る評判・口コミが良い。

- 料金プランが良心的でコスパが良い。

※信頼性・費用はとても重要です。

ちなみに、国内最大手のプログラミングスクールといえば、ビジネス系YouTuberとしても有名なマコナリ社長が運営する![]()

しかし、あまり良くな口コミが増えているのも事実…。

※詳細はYouTubeで利用者の口コミをチェックしてみてください。

また、TECH::CAMP[テックキャンプ]は『10週間でプロのスキルを身に着ける』という短期集中コースで、712,800円(税込)というコスパ面でもちょっと厳しいかも。。

TechAcademyは8週間プランで179,000円

ただし、考えて欲しいことが2つ。

- Web系エンジニアになれば、就活費用を削減できる。

- Web製作ができれば、Lancers[ランサーズ]でお仕事を受注すればすぐに元が取れる。

- スキルが身に着けば、将来の不安がなくなる。

安くはありませんが将来的なメリットが大きいことは間違いありません。

例えば、“1年後の自分への先行投資”と考えればコスパが良いでしょう。

Web製作スキルを習得するための学習期間をどう考えるかは人それぞれです。

時間がかかっても独学を続けられる人なら、コスト0で学習した方が絶対良いし、1~2ヵ月間だけ短期集中してWeb製作スキルを身に着けたい!っと思う人ならTechAcademy [テックアカデミー]![]()

追記:テックアカデミー1週間無料体験コースあり

なんと、無料体験コースがありました!

- プログラミングの基礎学習。

- 簡単なWebアプリケーションの作成。

“無料”とはいえ、内容はちゃんとしています。

むしろ「プログラミング経験者だけど、アプリ開発などはしたことない」って人なら無料体験コースを受けて独学すれべ、実務レベルをこなせるエンジニアになれる気もします。

ちなみに、無料体験コースでできることは以下の通り。

✓メンタリング体験

✓毎日最大8時間チャットサポート

✓回数無制限の課題レビュー

✓オンライン教材

この機会に是非、Web系エンジニアを目指してみてください。

![]()

![]()

※パソコンとインターネットがあればOK!

※毎日最大8時間のチャットサポート

※回数無制限の課題レビュー

※無料体験あり

※レッスンコースには学割が適応されます。

まとめ:博士はフリーエンジニアを目指そう

博士課程終了後に新卒で就職した場合の年収相場は300~400万円です。

一方で、フリーランスエンジニアとして独立した場合は年収1,000万円も目指すこも可能です。

こうした背景には、Web業界の人で不足問題が影響しています。

博士課程で身に着けたスキルがあれば、それを有効活用しない理由などありません。

- 博士終了後に研究職に就いた時の年収相場は300万円~400万円。

- 学部~博士課程の9年間の学費や苦労を考えると、全く割に合わない。

- 就職せずにフリーランスエンジニアとして起業すれば、年収1,000万円も狙える。

とはいえ、これまで続けてきた研究職からまったく別分野に転身してアカデミックなキャリアを捨てるのはもったいない…。

経済的な不安がなければ「研究を続けたお」という想いもあるはず。

それなら、給料を気にせずにポスドクのポストに就きながら、フリーランスエンジニアとして別のキャリアを築くように戦略をたててみてはどうでしょうか。

フリーランスとして生計を立てていくにしても、成果がでるようになるまでには1~2年は地道に活動する必要があると思います。

そのため、すぐに独立!!っというよりは、博士課程に在籍している大学院時代からフリーランスエンジニアとしての働き方を視野に入れつつコツコツ活動していくのが良いかもしれません。

ちなみに、ポスドクや若手研究者の人が研究業とは別にフリーランスエンジニアとして副業しているケースは珍しくありません。

むしろ、ここ数年の世の中動きを見れば、そうした働き方は今後スタンダードになってくると思います。

※大学院生のうちに挑戦してみましょう。