- 理学部生の大学院進学率は42.8%、博士課程進学者は7.3%

- 大学院進学のメリット

- 大学院進学のデメリット

本記事ではこんな疑問を解決します。

結論から言えば、大学院修士課程で卒業するつもり(博士へ進学する気はない)であれば、大学院へ進学する意味はありません。就職しましょう。

もし、あなたが積極的な理由で大学院への進学を検討しているのであれば、それは多くの可能性を秘めた将来への第一歩となると思います。

積極的な理由とは“研究者を目指すこと”です。

しかし、明確な目的がなく「理系だし、とりあえず修士課程は出といた方がいいかな」という理由で進学すると、2年間分の時間と学費が無駄になるかも。

とはいえ、以下の理由なら進学するデメリットなんてありません。

✓研究を続けたい。

✓研究者になりたい。

迷わ大学院へ進学しましょう!

私は大学院博士課程3年目で物理学の博士号を取得し、その後ポスドクをしていた経験がある元研究者です(かなりの未熟者でしたが…)。

そのため、これから大学院へ進学を考えている人向けに「大学院へ進学するメリットとデメリット」について、元ポスドク目線で具体的なアドバイスをしたいと思います。

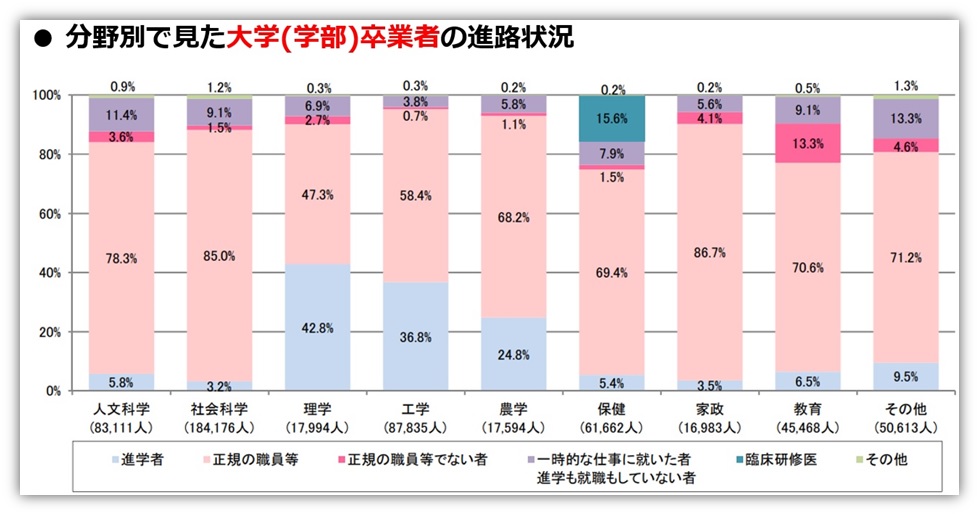

学部生の大学院進学率は42.8%、博士課程進学者は7.3%

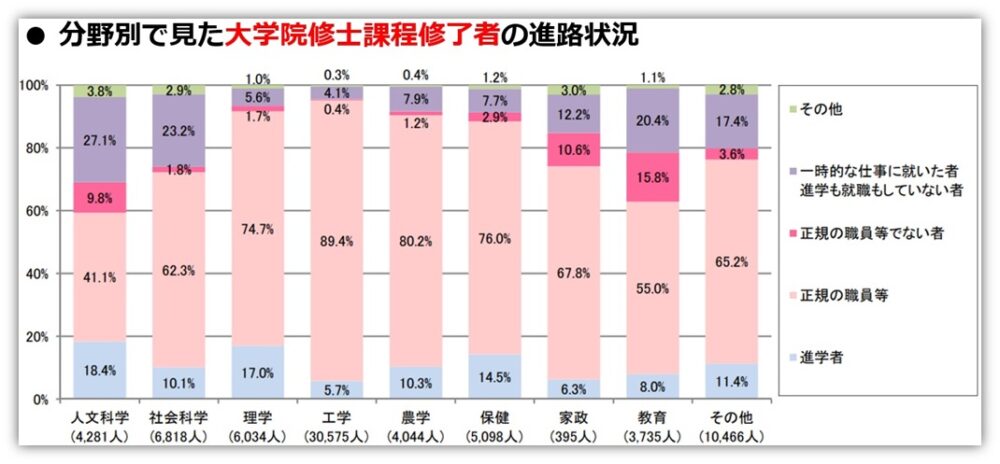

文部科学省が公表している「平成30年度学校基本調査」を参考にすると、大学(学部)卒業者の42.8%が大学院へ進学している状況です(平成30年3月)。

さらに、大学院修士課程に進学した理学部生のうち、17%が大学院博士課程まで進学しています(平成30年3月)。

つまり、大学に入学した理学部生の約7%が博士課程に進学しています。

ただし、博士課程に進学した人すべてが学位(博士号)を取得して卒業していくわけではありません。また、学位を取得しても研究職のポストを獲得できて職に就けるとも限りません。

理学部生の3~4%が研究者になる!?

※あくまで個人的な印象ですので、大学によっても状況は異なるかもしれません。

大学院(博士課程)進学のメリット

繰り返しになりますが、大学院修士課程で卒業するつもり(博士へ進学する気はない)であれば、大学院へ進学する意味はありません。就職しましょう。

つまり、大学院修士卒に価値はないかも。

あえて言うなら、モラトリアム期間が2年増えるだけです。

ただし、2年間分の時間と学費を無駄にするというデメリットがあります。

※修士課程に進学する唯一のメリットは博士課程に進学することができることです。

以下では、「博士課程まで進学することを前提」としたうえで、大学院へ進学するメリットを解説します。

📝大学院へ進学するメリット

- 世界最先端の現場を体験できる。

→ 研究とは常に世界最先端でなければ意味がありません。 - 視野が広がる。

→ 知識と経験が積み重なれば価値観すらも変わってきます。 - 世界を飛び回れる。

→ 世界各地で開催される学会や研究会に参加することができます。

上記は、元博士としての経験に基づくリアルな意見ですので、参考にする価値ありです。

大学院進学のメリット①

世界最先端の現場を体験できる

大学院は教育機関ではなく“研究機関”です。

多くの学生がこのことを「誤解している」or「理解していない」ため、修士課程で卒業することを前提に大学院へ進学しています。

※修士課程で卒業するなら大学院へ進学する価値がないと言い切る理由は「大学院のメリットは博士課程に凝縮している」からです。

また、「研究」と「勉強」の違いを理解しましょう。大学院は「研究』する場所であり「勉強」する場所ではありません。

この違いに「ん?」っと思った人は要注意。

「研究」は世界最先端でなくては「研究」ではない!

誰かが既に解明している問題 or 既に確立された学問を学ぶことは「研究」ではなく「勉強」です。

あなたが大学院でやるべきことは「研究」です。

※勉強しているだけでは大学院にいる意味がありません。

考えてみてください。

どんなニッチなテーマであれ、その研究は人類がまだ知りえない問題を解き明かそうとする偉大な試みなのです!

そして、そうした研究には最先端技術が使われることも珍しくありません。

具体例をいくつかピックアップします。

スーパーカミオカンデ

- 太陽から降り注ぐニュートリオを検出するための世界最大級の宇宙素粒子観測装置。

- 日本、アメリカ、中国、ヨーロッパ諸国の約40の大学や研究機関との共同研究が実施されている素粒子物理学の最先端の実験施設。

➪ 公式サイトはこちら

Spring-8

- 世界最高性能の放射光(電磁波)を利用することができる実験施設。

- 国内外に広く開かれた実験施設であり、地球物理学や固体物理学、生命科学などの多くの研究分野で科学利用されている。

➪ 公式サイトはこちら

すばる望遠鏡

- ハワイ島マウナケア山頂にある口径 8.2 メートルの光学赤外線望遠鏡。

- すばる望遠鏡は国内外の大学共同利用機関であり、多くの研究者たちによる観測研究・開発を促進している。

➪ 公式サイトはこちら

大学院へ進学すると研究活動をしていく中で、世界最先端の研究施設・実験施設を利用する機会があります。

そうした機会は、研究者でしか体験できない貴重な経験であり、科学者の特権と言っても過言ではありません。

あなたが足を踏み込もうとしている世界は、今のあなたが想像できないドキドキが溢れた世界なのです。

大学院進学のメリット②

視野が広がる

研究とは「いまだ解決していな問題を解き明かす行為」です。

想像しやすいように例えるなら「目の前に置かれた物体の正体を解き明かす行為」です。

さて、あなたはどのようにしてその物体の正体を解き明かそうと試みますか?

その行為こそが「研究」です。

例えば、光を当てて反射光を調べてみたり、振動を与えてみたりするはずです。

✓物体の色は?

✓物体の形は?

✓物体の大きさは?

✓物体の質量は?

✓物体の材質は?

「この物体はこういうものかもしれいない」と仮説を立てて、その仮説に基づく実感をする。そうやって試行錯誤することで研究が進んでいきます。

物事を追求する行為はあなたの思考範囲、つまり視野を広げることになります。

それこそが「あなた自身の成長」であり「専門性を身に付ける」ことに繋がります。

つまり、真剣に考えて試行錯誤する過程を踏むことでしか、研究を通して得られるものはないのです。

大学院を勉強する場所だと勘違いしたままでは、こうした成果を得ることはできません。

大学院進学のメリット③

世界を飛び回れる

研究していると、その成果を定期的に発表(報告)する機会があります。それが学会や研究会です。

各分野で開催される大きな学会から、より分野を絞って同じ専門性が高い研究内容で集まる研究会など、国内外問わず様々な学会・研究会が開かれています。

海外の大きな学会になれば、1週間スケジュールで開催される大きなイベントです。研究活動が盛んな研究者であれば、年に何度も海外出張する研究者(学生)も少なくありません。

ちなみに、研究者は研究費で参加するため、渡航費・宿泊費の実費ゼロで参加します。もちろん大学院生でも大学や研究室の研究費で実費ゼロで参加できることがほとんどです(日当もでていたかも)。

また、研究会や学会への参加は研究活動の実績になります。

特に研究者を目指す大学院生なら、少しでも多くの研究実績を積むことが研究者としてのキャリアを築くためにも重要になってきます。

私は大学院生の頃に、フランス、イギリス、カナダ、アメリカ、ニュージーランド、ベルギーなど、いろいろな国へ行く機会に恵まれ、それにより私自身の世界観がものすごく広がりました。

異国の地で知らない人に片言の英語で自分の研究について話を聞いてもらい、30%ほどの理解力でディスカッションする、という経験が自信につながり、それと同時に多くの苦い思いも経験し、そしてさらなる向上心を生み出す相乗効果となって、研究にいっそう励むことができました。

以上。

ざっくりですが、大学院(博士課程)進学のメリットはとても貴重です。

次に、デメリットについてもお伝えしておきます。

大学院(博士課程)進学のデメリット

大切なことなので何度でも繰り返して伝えます。

研究者を目指さないのであれば大学院へ進学する価値はありません。

※修士課程で卒業するなら大学院へ進学する価値がないと言い切る理由は「大学院のメリットは博士課程に凝縮している」からです。

このことを踏まえた上で、大学院進学のデメリットについて考えてみましょう。

📝大学院へ進学するデメリット

- 学費がかかる

- お金、将来への不安が付きまとう

- 劣等感で押し潰されそうになる

結局のところ、経済的な問題がすべてです。

学費も生活費もそうですし、将来の不安も劣等感も、結局はすべてお金の問題に帰結します。

大学院進学のデメリット①

学費がかかる

国立大学の大学院だと年間50~60万円くらい、私立大学になると年間100万円くらいの学費が必要になります。

そのため、大学院5年間で300~500万円くらいの学費が必必要になります。さらに生活費を考えると、大学院博士3年目で学位を取得できたとしても、1,000万円前後の経済的負担になります。

これが大学院進学の大きな壁となっていることは間違いありません。

私の場合、奨学金で学費、生活費のすべてを賄(まかな)いました。そのたっけ、学部~大学院までで借入した奨学金は総額1,250万円。現在は800万円ほどの奨学金を抱えています。。

大学院進学のデメリット②

お金、将来への不安が付きまとう

研究者になったとしても安定して職に就けるわけではありません。

通常、若手研究員は任期付きの契約職員みたいなポジションです。

さらに、博士号を取得するまでに1,000万円前後の経済的負担があるのに、お給料は全く期待できません。というか割に合ってないと言ってもいいかも。。

一般的に、学位取得後の若手研究員の年収は300~400万円が相場です。

詳しくは以下のページでポスドクや博士学生のリアルな年収状況を書いていますので参考にどうぞ。

≫【大学院博士進学後の進路】元ポスドクが見た博士たちのリアルな生活状況

もちろん、ボーナスや手当がないケースがほとんどです。さらに任期切れの不安を常に抱えています。さらに、次のポスト(雇用先)がなければ一瞬にして無職です。

高学歴ワーキングプア―です。

こうした不安を抱えながら、日々研究成果を積み上げていかなければ、次のポストを得ることさえできないのが研究者の現状です。

大学院進学のデメリット③

劣等感で押し潰されそうになる

経済的ストレスは、劣等感に直結します。

就職していった学部の同級生は、20代後半に差し掛かると結婚する同級生もいれば、マイホームを購入して家庭を築き始める同級生もでてきます。

さらには、海外転勤するなど、人生のステージがガラッと変化する同級生も出てきます。

それに比べて自分は、、

✓大学生の頃と変わらない生活…

✓給料どころか学費を払っている…

✓結婚どころか生活の安定すらない…

こんな状況で冷静に過ごせるわけがありません。

※「他人と比べるな」と言われるかもしれませんが、比べてしまうのが人間です。。

念願叶って研究者になることはできたけど、任期付きの職務で将来の安定などないし新卒者が抱える借金にしてはあまりにも高額な奨学金。

そんな不安を抱える自分とは対照的に、めちゃめちゃ優秀な院生もいます。

同級生・同僚は優秀な人ばかり…

自分の存在意義すら見失いかねない状況の中で、まっとうに研究を続けることさえ難しくなります。鬱状態に陥るケースだって珍しくありません。

こうした状況でも、あなたは将来の目標を見失わずに前に進めますか?

📝経済的な不安を解決できればデメリットはゼロ!

不安や劣等感といった感情は、ほとんど経済的問題が根っこにあります。お金の問題を解決できれば、大学院への進学、研究者を目指すことに迷うなどないんですよね。

解決方法は“大学院生中に起業”すること。自分の力でなんとかしたいのならそれ以外に方法はありません。

まとめ

大学院・研究職だからこそ得られる貴重な経験があります。

それこそが研究者の特権であり、やりがいにもなることは間違いありません。

しかし、その一方で「俺は研究者になるんだ!」という揺るぎない決意がなければ、経済的な問題や将来への不安、さらには劣等感による精神的ストレスに押し潰されて、大学院博士課程で挫折してしまう可能性もあります。

大学院進学のメリット

✓世界最先端の現場を経験できる。

✓視野が広がる。

✓世界を飛び回れる。

大学院進学のデメリット

✓学費かかる。

✓お金、将来への不安が付きまとう。

✓劣等感で押し潰されそうになる。

経験してきたからこそ、大学院博士課程へ進学し研究者を目指すことは“とても価値がある”と断言できます。

ただし、経済的な問題は別で考える必要があるかも。

もし、経済的な不安が理由で大学院進学を迷っているなら、大学院在学中に“起業”することで問題は解決できます。

理系大学院生なら、プログラミングスキルを活かしてフリーランスエンジニアになることをおススメします。

これは突飛な意見やアドバイスではありません。

元ポスドクだからこそ助言できる現実的なアドバイスです。

※いろんなことに挑戦できるのも大学院のメリットです。